こんにちは。コントラバス奏者の井口信之輔です。

僕はオーケストラや吹奏楽での演奏活動をするほか、吹奏楽指導者としても活動しています。中高吹奏楽部のコントラバスパートのレッスンをはじめとして、夏の吹奏楽コンクールや定期演奏会に向けた合奏指導、アンサンブルコンテストに向けたアンサンブル指導などをしています。

吹奏楽指導に興味を持ち始めたのは、音大生の頃。そこから、音大を卒業して吹奏楽指導者になるには何をすればよいかを模索し始め、今に至ります。今回は自身のこれまでを振り返りながら、取り組んでおいてよかったと思うことを紹介していきたいと思います。

*主に吹奏楽指導の道を志望する音大生に向けての内容ですが、「掲げた目標を達成するためにどう考え、どう行動したかという記録」としては広く読んでいただける内容となっています。

吹奏楽指導者になりたいと思ったきっかけ

そもそも「吹奏楽指導者になりたい!」と思ったきっかけは、大学2年生が終わる春、母校である市川西高校吹奏楽部(現・市川昴高校)の第21回定期演奏会を聴いたとき。

プログラムの最後に演奏した曲、『「ナスカ」ー地上に描かれた遥かなる銀河(八木澤教司)』を聴いたとき、静寂の中から徐々に音が重なりクレッシェンドをしながら客席へと届く熱い音楽に胸を打たれて、「俺も吹奏楽指導やりたい」。そんな思いが生まれたのがはじまりでした。

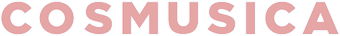

当時は今のように情報がすぐに手に入るわけでもなく、プレイヤーになるための勉強はできても指導者になるためのノウハウを学ぶ機会も少なかったように思います。そのため、「吹奏楽指導ってどうやって勉強すればよいの?」という疑問が頭に浮かびます。

まずは、この疑問を解決するために、シンプルですが、思い立ったことを片っぱしからやっていきました。

吹奏楽指導者をめざしてから取り組んだ9つのこと

*音楽や楽器の演奏技術を勉強することは前提として、ここではそれ以外のところで「何をやってみたか」「何が役に立ったか」を書いていきます。

1:得意分野と専攻楽器の知識をかけ合わせて自分のテーマをもつ

まずは「自分の目標」「勉強しているもの」「描いている指導者」のイメージをまとめてみました。

- プロのオーケストラを目指している(目標)

- オーケストラと吹奏楽の授業を履修して、コントラバスを勉強している(勉強中)

- 顧問の先生のように楽器を教えたり合奏を指導している(イメージ)

ここで思いついたのが、弦楽器奏者であることを生かすということ。

当時は吹奏楽で、オーケストラの編曲作品を演奏することに違和感を感じていました。実際に、合奏指導中に時折おこなうヴァイオリンを弾いているようなジェスチャーや、「そこは弦楽器のピッチカートのような音を出して!」 といったアドバイスがあっても、弦楽器のほとんどいない吹奏楽ではピンとこない奏者も少なくないようでした。

そんなとき、弦楽器奏者としての知識や経験を生かしたり、実際に楽器を弾いて音を出したりして、合奏指導に当たる先生のサポートをしながら、よりわかりやすく伝えられるかもしれないと思いついたのです。そこから、指導者としての活動テーマを「弦楽器奏者の視点から見たバンド指導」に定めました。

2:「吹奏楽ゼミナール」に参加してみる

その頃、「公益社団法人 日本吹奏楽指導者協会(JBA)」の「吹奏楽ゼミナール」が、毎年12月に洗足学園を会場として開講されることを知ったので、まずゼミナールのあとにおこなわれていた吹奏楽指導者認定試験を受けてみてみようと思い申し込んでみました。

そこで、初心者クラスの担当だった先生に「弦楽器奏者の視点から見たバンド指導」というテーマで吹奏楽指導者になりたいと相談したら「それは面白い!」と声をかけてくれ、自分の中でGOサインを感じました。

ちなみに、認定試験は一番下の3級を受けてみて、合格できました。現在は指揮法の実技が追加されていますが、当時は筆記試験と小論文のみで、音楽大学で学ぶ音楽理論を中心に出題された記憶があります。小論文は、吹奏楽団運営に関する自身の考察を書きました。

よかったこと

- 自分がイメージしている指導者像を「おもしろい!」って言ってもらえたことで方向性を定めることができた

- 認定試験に合格したことを周りに話すことで、自分のやりたいことを知ってもらうきっかけになった

3:管打楽器の専攻生と交流を深める

吹奏楽指導の仕事に関わっていると、楽器別講習会*のために講師の先生を集めたり、指導校からパート講師を紹介してほしいと相談を受けたりすることがあります。

*各地区の吹奏楽連盟や楽器店、あるいは学校主催で開催する、吹奏楽部員が楽器別にプロの音楽家から技術指導が受けられるクリニック

こうしたときに、「この楽器なら◯◯さん!」と信頼できる仲間がいるのは、学生時代に吹奏楽の授業を通して管楽器・打楽器の専攻生との交流も深める機会があったから。

ほかにも、クラリネット専攻生のみで結成されたクラリネット・オーケストラに参加していたことで、クラリネット専攻生との交流が深まったのは今でも大きな財産になっています。

よかったこと

- 後輩から講習会の取りまとめを引き継ぐようになり、楽器ごとに講師を紹介するとき真っ先に顔が思い浮かぶ奏者がたくさんできた→それ以降、8年ほど続いていて今では季節ごとにテーマを決めた大きな講習会になりました

- 予想を超えた希望者が集まり、20人を超える講師が必要になったときも、学生時代の出会いがきっかけで多くの仲間が講師が協力してくれた!

4、打ち上げや飲み会へ行く

学生時代は飲み会が苦手で出席率が悪かったのですが、大学を卒業してからは一気に飲み会参加率が上がりました。演奏会が終わったあとの打ち上げや飲み会は意気投合する仲間に出会うチャンス。そして、先生の若かった頃の話が聞けるのも飲み会ならではの時間(これがまたおもしろい)。

今はお酒を飲ませるような人も減ってきたので、アルコールを飲めない人も、ソフトドリンクで気軽に参加しやすい雰囲気になってよいなと思います。

よかったこと

- 飲み会を通して出会いが生まれ、そこから生まれる仕事や、一緒に仕事を作るような機会も生じた

- そして何より、楽しい飲み会後の帰り道は、前向きな気持ちになる!

最近の話ですが、飲み会を通して知り合った仲間に協力をしてもらい、中高吹奏楽部でコントラバスを弾いている人たちに向けたワークショップを企画しました。興味のある方はぜひ下記振り返り記事をご覧ください!(外部サイト)

次ページ:吹奏楽指導者をめざしてから取り組んだこと(後半)

最新記事 by 井口信之輔 (全て見る)

- 夏休み特集③ 吹奏楽部員に聞いた「吹奏楽コンクールの自由曲とその思い出」 - 18.09.02

- 夏休み特集② 後世に伝えたい、吹奏楽の古典的作品と隠れた名曲 - 18.08.27

- 夏休み特集① 吹奏楽コンクールで演奏されてきた、今もなお色あせない名曲 - 18.08.17

- 「吹奏楽指導に関わる仕事がしたい」と思っていた音大時代から今日まで取り組んでおいてよかった9つのこと - 18.04.13

- 忘れてはならない記憶と平和への思いを音楽に乗せて/福島弘和『ラッキードラゴン第五福竜丸の記憶』 - 18.02.10