オーケストラになじみのない方にも楽しくオーケストラを知ってもらうため、全4回にわたる超入門シリーズをお送りしています!

これまでは、オーケストラの仕組みなどの概要と、弦楽器チームの大解剖と称して、その特徴やパート分けの決まりについてご紹介してきました。

▶︎第1回:「【超入門】オーケストラ奏者はひな壇芸人だった!?【オーケストラ】」

▶︎第2回:「【超入門】オーケストラの中の人を大解剖! 弦楽器編【オーケストラ】」

第3回目となる今回は、管楽器と打楽器にスポットを当てていきます。

ポテンシャルが光る! 管打楽器

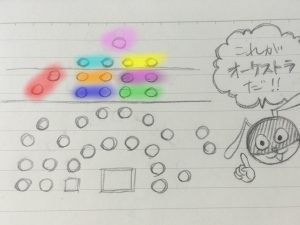

まずは各楽器のポジションを見てみましょう。木管楽器が前面に、その後ろに金管楽器、そのさらに後ろに打楽器が並ぶ隊形が一般的です。

オーケストラの主な管打楽器

木管楽器:フルート(青)・オーボエ(緑)・クラリネット(橙)・ファゴット(紫)

金管楽器:ホルン(赤)・トランペット(水色)・トロンボーン(黄)・ユーフォニアム&チューバ(この図には描いていませんがトロンボーンの隣に位置します)

打楽器 :ティンパニ(桃)・大太鼓・スネアドラム・シンバル(ティンパニの左右に配置) 他

図の中では、多くの管楽器が2本ずつ並んでいます。このようなスタイルを二管編成と呼び、各楽器が3本ずつになると三管編成といいます。楽器の数は時代が新しくなるにつれて増える傾向にあり、19世紀から20世紀にかけて活躍した作曲家グスタフ・マーラーやリヒャルト・シュトラスの作品では四管編成が使われています。

管打楽器はひとりで1パートを担当(キャー緊張)! 特に管楽器は、曲の始めにひとりきりでポーンと出なければいけないところ、曲の途中で他の全ての楽器を押しのけて派手に聞かせるところなど、ソロと呼ばれる見せ場もあり、いずれにしても緊張はハンパじゃありません。

しかし聴く側としては、ソロはそれぞれの奏者の個性やすばらしさが聴けるおいしいところ。木管楽器の甘美な音色にうっとりし、金管楽器の輝きに惚れ惚れとし……。奏者は、そういったシーンですてきな音楽をお届けできるよう、本番に向けて練習するのです。

またとにかく目立つのが打楽器。どんなににぎやかなシーンでもシンバルが鳴ったら必ず聴こえるし、カッコよく大太鼓が入ると曲が締まります。しかしステージの一番奥にいることが多い打楽器奏者はいつも、一番手前にいる指揮者が感じている音楽との時差を考えて、ちょっと早めに飛び込んでいく勇気が必要なのです!

オーボエが持つ特別な役割

オーケストラはこれだけの楽器があるため、チューニングが大切です。演奏を始める前に、全員で楽器を調整して「ラ」の音を統一します。この基準となる「ラ」はオーボエの音に合わせます。

その由来は諸説ありますが、「ラ」の音をもっとも安定して鳴らせるのがオーボエだから、という説が有力なようです。

ひとりで2つの楽器を担当することも!?

管打楽器奏者のもうひとつの大きな特徴は、ひとりで複数の楽器を担当するシーンがあること!

必ずしもいつも、ではありませんがよくあることではあり、例えばピッコロという甲高い音が鳴る楽器の演奏は、フルート奏者が兼任で務めます。

また、クラリネットは同じクラリネットの中にもB管とA管、Es管……と複数の種類があり、譜面台のふもとに楽器スタンドを置いて、曲の最中に持ち替えます。持ち替える……そう、自分のメイン楽器ではないを担当することを「持ち替え」と言います。

この写真の真ん中のお兄さんが吹く短い横笛がピッコロ。この方も本当はフルート奏者です。

打楽器の場合は「持ち替え」というより、常に複数の楽器を視野に入れて曲に携わっています。もともと、打楽器奏者ひとりに対して「太鼓とトライアングルとウッドブロック」など、いくつかの担当を想定して作曲されることも。巷ではよく「一発のシンバルしか出番がない打楽器奏者も、ずっと弾いているヴァイオリン奏者とギャラが一緒」なんて特集されがちですが、その人はたぶん、シンバルがお休みのときにほかの楽器を叩いていると思います。

培われる「あうんの呼吸」

ほかのパートのソロを受け継いで、まるでひとつのメロディのように聞かせることや、ユニゾンも多いのが管楽器。ユニゾンとは、同じメロディを何人かで同時に演奏することです。つまり、実際は何人かで吹いているのに、まるで同じ人格の人が演奏しているように聴かせなくてはいけません。

奏者の音楽をつなぐのは、ズバリ「呼吸」。息を吹き込んで奏でる楽器なので、同じ速さ、同じタイミングで息を吸えば、同じテンポに乗ってメロディを吹くことができます。

先ほどのフォメーションの図の通り、奏者は横並びのため、お互いの顔はおろか同じ列だと体の動きを見ることもできません。そのため、呼吸音を聞き取ったり、息を吸う気配を感じ取ることが命です。姿も見えない人と呼吸を合わせるなんて、管楽器奏者はすごいことをしていますよね……!

一方打楽器奏者はまるでアクロバティック。ひとりで多数の楽器を担当するために、立ち位置の移動もあります。お互いの動線を遮らないように、どこに何の楽器を置くかパート内で綿密に考え、本番に臨むのです。

そのため、ほかの人の楽器の状態もよく把握しているし、時には楽器の奏法について相談し合うことも。打楽器は楽器の構造がもっとも原始的なので、実は奏法もいろいろアリ。とりわけ、複数の楽器で一緒に細かいリズムを刻むときは、パート練習を繰り返し、オーケストラ全体を支えるリズムセクションの安定感を作ります。

実際に聴いてみよう!

さて、前回と今回の2回にわたって、パート別にオーケストラ奏者の実態に迫りました。超入門オーケストラシリーズ最終回となる次回はいよいよ、オーケストラを実際に聴いてみたいと思います。

難解そう? 退屈そう? 安心してください。耳馴染みのある曲、あるいは知らない曲でも楽しむ方法をお伝えします! お楽しみに!

▶︎【超入門】そうだ! オーケストラを聴きに行こう【オーケストラ】

最新記事 by 原田 真帆 (全て見る)

- 夫の活躍の影になった北欧の彗星。ヴァイオリニスト兼作曲家アマンダ・マイエルの活躍と不遇【演奏会情報あり】 - 25.04.20

- 次々に演奏し、ばんばん出版。作曲家エミーリエ・マイヤーが19世紀に見せた奇跡的な活躍 - 24.05.18

- ふたりで掴んだローマ賞。ナディア&リリ・ブーランジェ、作曲家姉妹のがっちりタッグ - 23.10.30

- 投獄されても怯まず、歯ブラシで合唱を指揮。作曲家エセル・スマイスがネクタイを締めた理由 - 22.11.07

- 飛び抜けた才能ゆえ失脚の憂き目も経験。音楽家・幸田延が牽引した日本の西洋音楽黎明期 - 22.09.28