まだまだ暑いですが、一応秋ですね。秋といえば?………そうです「芸術の秋」!

しかしですよ、冷静になって考えると「芸術の秋の“芸術”ってなんや」って思いません? でも「芸術の秋」らしいことができたら、ちょっとカッコ良いんじゃないか…とも思いませんか?

そこで今回はみなさまの「芸術の秋」を、充実したものにできるようお手伝いさせていただきたく、座って聴くだけでファビュラス*な気持ちになれる「オーケストラ」をご紹介したいのです。

*ファビュラス=英語で「すばらしい」「すてきな」「伝説的な」の意。叶姉妹がよく使う(参考:叶恭子さんの美しさはファビュラスだそうです)。

幼い頃からオーケストラを聴いてきた筆者が、全4回の記事を通して「オーケストラの仕組み」から「誰でも楽しめる聴き方」までお届けしていきます! この秋はぜひご一緒にオーケストラを味わいましょう!

オーケストラはバラエティ? 仕組みを解説

オーケストラ(通称オケ)は、日本語だと管弦楽。管弦楽とは管楽器と弦楽器による音楽という意味で、簡単に言うとたくさんの楽器で奏でる音楽またはその団体のことです!

ちなみに通常は打楽器も入りますし、曲によってはピアノやオルガンのような鍵盤楽器が参加することもあります。

指揮者は司会者? ひな壇に乗るオケ奏者

オーケストラは曲によって奏者の数が変動します。だいたい50〜100人くらいがステージにいます。その人数や演奏場所の配置は、響きを考えて綿密に計算されていて、作曲者の指定があったり、指揮者の好みで変えたり。

まずは基本的な配置を知ることで、オーケストラを解剖していきましょう!

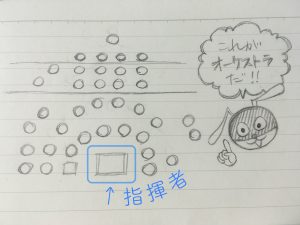

こちらはオーケストラを真上から見たときの配置を図にしてみたものです。丸や四角は奏者です。

一番前、かつ一番真ん中の目立つところにいるのが指揮者。演奏時は、ステージの奥の方にいる奏者にも指示が見えるように、指揮台というものに乗っています。楽器奏者たちは、指揮者の周りを扇状に囲みます。

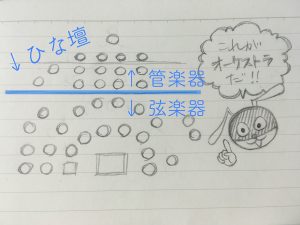

そして実は、オーケストラの舞台では「ひな壇」を活用するのです!

まず指揮者のすぐ近くを埋め尽くすのが弦楽器奏者。そしてすぐ後ろの管楽器奏者の座席から、ひな壇でリフトアップさせることで、「音が遠くまで響く」「指揮者も見える」というふたつの効果を得られます。

管楽器と打楽器は指揮者と水平方向に列を作ります。そのため、1列づつひな壇の高さを上げることで、すべての楽器の音がきちんと客席まで届くのです。

なお、指揮者はオーケストラの中で唯一楽器を奏でない人。そのため、「何をしているのか」「楽そう」「自分にもできそう」と言われる率ナンバーワンですが、バスツアーならガイドさんのような立場の責任あるお仕事で、全体の方針を決め、大所帯をリードする存在です。

ひな壇に乗る人々を、コントロールしながら進行していく………これはまるでバラエティ番組の司会者のよう、と言えるかもしれません!

オーケストラの副社長的存在!?

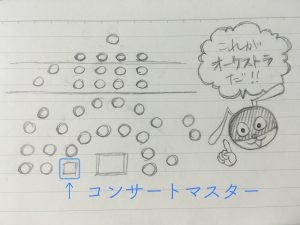

オーケストラの全体像を語る上で、もうひとり欠かせないのが、コンサートマスター。指揮者の左手のすぐ下に座るヴァイオリンの首席奏者(簡単に言うと一番うまい人)が、コンサートマスターです。その役割は、オーケストラ全体を引っ張っていくこと。

あれ? 指揮者とどう違うのでしょうか?

指揮者は、音楽の方針を決めてオーケストラを動かしていくので、会社で言えば社長。しかしコンサートマスターは実際に演奏しながら、指揮者の意図をくみ取り、奏者への伝達をアシストする立場。どちらかと言うと、社長やCEOより、副社長や専務・COO寄りです。

コンサートマスターはヴァイオリンパートのリーダーも兼ねているので、オケ全体のみならず、パート内の細かな演奏方法についても決定していきます。こういうところは、まるで課長のようです。

椅子が違うと何が違うの?

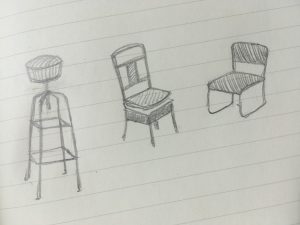

オーケストラ奏者は、大半が椅子に座って演奏します。そのほとんどが、この図の右端のタイプに座ります。

何でもない会議室の椅子と変わらないようなフォルムですが、大体ホールの備品にはオケ専用椅子が納められています。スタッキングできて、かつ重さがあるため演奏中に椅子が動きにくい、という特徴があり、なんと一脚6万円するそうです😳

コンサートマスターとチェロ、ハープ奏者はピアノ椅子と呼ばれる真ん中の椅子に座ります。こちらの椅子は座面可動式。コンサートマスターはオケの後ろの人にも見えるようにのこの椅子で座高を上げます。チェロとハープは、演奏する体のフォームの都合上ピアノ椅子の方が適しています。

そしてコントラバスとティンパニ奏者は、左端の、バーカウンターに使えそうな椅子で、座高を出しつつ、回る座面のおかげで演奏しやすくなります。こちらは一脚10万円ほどするとか…。

いずれも、演奏の利便性を上げるための目的に基づいていて、いわゆる「社長椅子」のような、地位の違いなどはありません。

実際にどうやって演奏しているの?

ここまで、二大“目立つ人”である指揮者とコンサートマスター、そして奏者の大まかな配置についてお伝えしました。では、実際の演奏時には、奏者たちはそれぞれどのような役割を担っているのでしょうか?

次回、オーケストラ奏者がどのように演奏しているのか、独奏とはそのように違うのか、など、奏者のリアルに迫りたいと思います! どうぞお楽しみに!

シリーズ一覧

▶︎第2回:「【超入門】オーケストラの中の人を大解剖! 弦楽器編【オーケストラ】」

▶︎第3回:「【超入門】オーケストラの中の人を大解剖! 管打楽器編【オーケストラ】」

▶︎第4回:「【超入門】実はあのドラマの曲もオーケストラだった!【オーケストラ】」

▶︎第4回の2:「【超入門】そうだ! オーケストラを聴きに行こう【オーケストラ】」

最新記事 by 原田 真帆 (全て見る)

- 夫の活躍の影になった北欧の彗星。ヴァイオリニスト兼作曲家アマンダ・マイエルの活躍と不遇【演奏会情報あり】 - 25.04.20

- 次々に演奏し、ばんばん出版。作曲家エミーリエ・マイヤーが19世紀に見せた奇跡的な活躍 - 24.05.18

- ふたりで掴んだローマ賞。ナディア&リリ・ブーランジェ、作曲家姉妹のがっちりタッグ - 23.10.30

- 投獄されても怯まず、歯ブラシで合唱を指揮。作曲家エセル・スマイスがネクタイを締めた理由 - 22.11.07

- 飛び抜けた才能ゆえ失脚の憂き目も経験。音楽家・幸田延が牽引した日本の西洋音楽黎明期 - 22.09.28