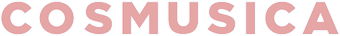

数々の書店で平積みされ、アマゾンでベストセラー 1 位を獲得した話題の本『最後の秘境 東京藝大:天才たちのカオスな日常』。

本日はコスムジカ記者による書評をつづってみました。

「奥様は藝大生」

本作はエンターテイメント小説作家の二宮淳人さんが、自身初となるノンフィクション作品として書き上げたもの。二宮さんの奥さまは現役藝大生で、美術学部彫刻科に在学中です(執筆当時)。

そんな奥さまの日常生活は不思議なことが満載。二宮さんのためにお箸を作ったかと思えば、夜中にひとりでお習字の半紙を顔に貼り付けて“型”を取っていたり…奥さまの「こんなの普通でしょ」と言わんばかりの様子に、二宮さんは彼女の通う大学「東京藝術大学」についての調査を始めます。

オムニバスな取材

この本は、様々な学生へのインタビューを作者の思考の網によって繋ぎ合わせて構成されています。

それぞれの学生のエピソードが組み合わさったりして、厳密にはおのおのが独立したストーリーを持つ“オムニバス”形式ではありませんが、各章のタイトル下にはメインで取り上げられた学生の名前と専攻が示されています。

飲み交わした様子も

文中では、対象の学生と面会するだけでなく、お茶をしたり飲み屋さんへ一緒に行ったりしている模様がかいま見えます。一対一で(と思われる)酒の席まで設けるとは、それだけ藝大生の素や本質に迫ろうとしたと言えるでしょう。

“具だくさんサラダ”のよう

さて、作者の二宮さんはエンターテイメント小説やホラー小説がメインとあって、その語り口は非常に軽妙です。扱うのは藝術という重くなりがちなテーマながら、全体をこってりステーキではなく具だくさんサラダに仕上げた印象。

多くの人に読まれるに至ったのは、この“読みやすさ”も起因していると思います。書店で手に取るにも、“ステーキ”だと受け取り手の空腹具合にかなり左右されますが、“サラダ”なら誰でも気軽に食べられますよね。

“サラダ”で満足ですか?

一方、その軽さの副作用も大きいようにわたしは感じました。巻末の筆者プロフィールには「周到な取材に支えられた数々の小説を送り出し人気を博す」とあります。ですが、「周到な取材」の対象となったものがやや偏っている印象を受けました。

音楽学部に関わる内容で言えば、実際の演奏会に足を運んだ様子は4・5件程度しか見受けられず、うち 2 つはライブ、2 つは藝祭(学園祭)内の企画です。ライブを軽んじるわけではなく、たとえば東京藝大シンフォニーオーケストラや藝大ウィンドオーケストラの演奏会、学部生による学内演奏会や卒業公開試験、院生の修士リサイタルなどは聴いていただけなかったのだな、ということ。これらは音楽学部主催の演奏会なので、“藝大”を取材するにあたってはぜひ演奏を聴いていただきたかったなぁという感想が残ります。

奥さまについて

また、読んだあとでもうひとつ浮かんだ疑問は、奥さまは何者なのかということ。

もちろん、藝大の学生で彫刻科なのはわかりました。日常生活が奥さまのおかげで愉快なのもおもしろいです。お箸やスプーンなどのカトラリーを、ベランダでさっと木を削って自作してしまうとは恐れ入ります。

しかし、奥さまの“藝術家としての姿”が描写されていなかったことが残念でした。事情があってあえて伏せたのかもしれませんが、最も身近な“藝術家”は奥さまのはず。普段は突飛でも、本気になったときにどんな姿を見せてくれるのか。彼女がどれほどすごいのか。そしてどんな葛藤を抱えながら藝術に打ち込んでいるのか。ほかの藝大生への取材では見えてこない、隣にいる“旦那さま”だからこそ見える姿があるのではないかと思うのです。

確かにサラダは食べやすい。けれども、せっかくならお肉と一緒に食べたかった。わたしはそんな印象を拭いきれません。

これまでになかった本

…と、やや批判してしまいましたが、これまでになかった切り口の本で、興味深く読ませていただきました。

同じく象徴的に扱われる東京大学やその学生に迫った本はたくさんありますが、東京藝大に関する本はさほど多くありません。茂木健一郎さんの『東京藝大物語』や里見蘭さんの『藍のエチュード』などの前例があるものの、いずれも小説。モデルは当然いるでしょうが、フィクションの域を出ません。

美術・音楽どちらもバランスよく描いたノンフィクションの本書『最後の秘境 東京藝大』はそのキャッチコピー「卒業後は行方不明者多数?!」がセンセーショナルなのも相まって、より多くの人の手の内に「東京藝術大学」の文字が並ぶ現象を呼び起しました。

就職先は“自分”

ただひとつだけ最後に言わせてください。卒業生は行方不明になんかなっていません。

わたしたちはここにいます。

前学長の宮田亮平・現文化庁長官はかつてこうおっしゃいました。

「藝大生は“自分”に就職するんです」

藝大卒の実力者のお兄さまにコンプレックスを持ちながらも、苦労の末 2 浪して藝大に入った宮田先生。卒業後留学を経て、40 代で人生の制作のメインテーマを見つけ、10年間学長を務めながら週に3・4回は必ずアトリエにこもって制作を続けられました。現在はすべての藝術家のために「長官」として先陣を切ることで、藝術家としての背中をわたしたちに見せ続けてくださる先生の言葉だからこそ、ぐっときます。

藝大生の中にも、一般企業に就職する人はいます。それでも全員に言えるのが、企業にいても自分の魂は忘れることなく、わたしたちの本質は“自分”に就職しているということ。

本書が「カオスな日常」を描いたものなら、その先にわたしたちが見出す“現実との共存”こそが、次に注目されるべきだとわたしは考えます。

最新記事 by 原田 真帆 (全て見る)

- 夫の活躍の影になった北欧の彗星。ヴァイオリニスト兼作曲家アマンダ・マイエルの活躍と不遇【演奏会情報あり】 - 25.04.20

- 次々に演奏し、ばんばん出版。作曲家エミーリエ・マイヤーが19世紀に見せた奇跡的な活躍 - 24.05.18

- ふたりで掴んだローマ賞。ナディア&リリ・ブーランジェ、作曲家姉妹のがっちりタッグ - 23.10.30

- 投獄されても怯まず、歯ブラシで合唱を指揮。作曲家エセル・スマイスがネクタイを締めた理由 - 22.11.07

- 飛び抜けた才能ゆえ失脚の憂き目も経験。音楽家・幸田延が牽引した日本の西洋音楽黎明期 - 22.09.28

藝大に年間80~100回ぐらい演奏会を聴きに行っているオイラには、音楽学部の話は取材不足ですね。

わかりやすく表現されて、いつも楽しく拝読しています。アマランサス