こんにちは、yuccaです。

さてさて、今回の記事は前回の記事(▶︎「どうして「無調」がうまれたの? 新ウィーン楽派 ⑴」)の続きとなっております。前回はシェーンベルクの楽曲紹介とあわせて、表現主義から表現主義へ、そしてその手法として無調が登場するまでの流れを概観しました。今回はシェーンベルクが生み出した、無調を使って作曲する上でのルールについて迫ってみようと思います。その名を「十二音技法」といいます。

十二音技法って何?

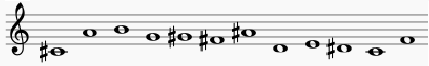

ドから順番に半音ずつ上げていくと、1オクターブにつき12の音があります。この12の音をすべて均等に使って作曲して、調性から逃れようという技法です。まずは下の図をご覧ください。

この音列にはドからシまでの12の音が散らばっています。この音列を使って、さまざまな変化を加えて作曲していきます。たとえば、最後のファから順に読んでいく「逆行系」、楽譜を逆さまに読む「反行系」、全体的に何音か上げる「移高」などなど、さまざまなやり方があります。この考え方だと、組み合わせ次第で、ひとつの音列から何通りもの音列を派生させることができます。

原則として、作った音列はその順番を崩すことはできません。そして、12の音がこの順ですべて現れるまで、同じ音は用いてはいけません。

と言っても、隣り合う音を和音として重ねても良かったり、音さえ合っていればどの高さで使っても良かったりするため、意外と自由な印象を受けます(ちなみに本来ならば最後のドとファに本来は♮記号を付けるべきですが、この図に関しては書いてある音そのままを読んでください)。

シェーンベルクは、1917年から1923年の間にこの技法を作り出しました。その期間に彼はほとんど作曲をせず、この技法の開発と自身の演奏活動に、そしてその技法を曲に活用することに全力を傾けたとのことです。

実はこの音符の並びで書かれている曲がありますので、今回はこの曲をちょい聴きしてみましょう。

5つのピアノ曲より 第5番「ワルツ」

まずは曲から先ほどの楽譜の音を聞き取りやすくするために、こちらの譜面をご覧ください。

さっきの音の並べ方はそのままに、音高や臨時記号をいじってあります。冒頭のメロディーがこの音通りに聞こえてきますが、さまざまな和音も足されております。このメロディー、動画を再生してからたった7秒の間に終わってしまって、聞き取るのがちょっと大変でした。ぜひ何度も再生して確認してみてください…(笑)

最初のメロディーがうまく聞こえてきましたか? 12音の音列をうまいこと散らして曲をまとめています。この曲はシェーンベルクが十二音技法を試みた初期の曲で、実は前の説明に出した変化系や移高のトリックはまだ存在していません。

冒頭でメロディーとして聞こえてきたこの音列は、さまざまな変化をつけて曲に登場しています。和音として重ねられたり、違う声部に移っていたりするので、あまりひとつの音列を追いやすい曲ではないかもしれません。その代わり、色んな外観を表しやすく、変化が楽しめますね。

十二音技法について、さっとしたご説明でした。ご紹介した曲は十二音技法を使った曲というよりは、「十二音音列を使った曲」と表現した方がしっくりくるかもしれませんね。

大人の事情でここには載せられませんでしたが、この音列がわかりやすく繰り返される曲を聞いてみたいなと思っていただけましたら、『ウェーベルン作曲 子供のための小品(Anton Webern – Kinderstück)』のちょい聴きをお勧めいたします。1 分くらいで終わっちゃう、とっても短い曲ですが、音列が巡っている様子がよくわかります。

現代音楽の “ちょい聴き”、ぜひ楽しんでくださいね!

yucca

最新記事 by yucca (全て見る)

- シェーンベルクが生み出した「十二音技法」 新ウィーン学派(2) - 17.02.14

- どうして「無調」がうまれたの? 新ウィーン楽派 ⑴ - 16.12.22

- 現代音楽のあるあるな記譜たち - 16.11.14

- 【留学準備】受験までの具体的なTo Do【フランス】 - 16.10.17

- 【留学準備】フランス留学を決意してから、留学先を決めるまで【フランス】 - 16.10.13